Colonna Traiana

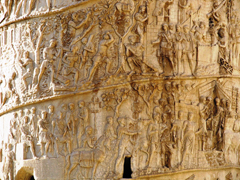

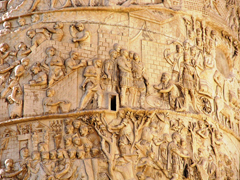

La Colonna Traiana è un monumento innalzato a Roma per celebrare la conquista della Dacia (attuale Romania) da parte dell'imperatore Traiano e rievoca tutti i momenti salienti di quella espansione territoriale. Si tratta della prima colonna coclide mai innalzata. Era collocata nel Foro di Traiano, in un ristretto cortile alle spalle della Basilica Ulpia fra due (presunte) biblioteche, dove un doppio loggiato ai lati ne facilitava la lettura. Fu una novità assoluta nell'arte antica e divenne il punto di arrivo più all'avanguardia per il rilievo storico romano. Nella Colonna Traiana si assiste, per la prima volta nell'arte romana, a un'espressione artistica autonoma in ogni suo aspetto, anche se culturalmente in continuazione con il ricco passato. La Colonna rimase sempre in piedi anche dopo la rovina degli altri edifici del complesso traianeo e le fu sempre attribuita grande importanza: un documento del Senato medievale del 1162 ne stabiliva la proprietà pubblica e ne proibiva il danneggiamento. La colonna è del tipo "centenario", cioè alta 100 piedi romani (pari a 29,78 metri, 39,86 metri circa se si include l'alto piedistallo alla base e la statua alla sommità). La colonna è costituita da 18 colossali blocchi in Marmo di Carrara, ciascuno dei quali pesa circa 40 tonnellate ed ha un diametro di 3,83 metri. Essi vanno a comporre i 17 rocchi, la base, il capitello e l'abaco. In origine sulla sommità era collocata una statua bronzea di Traiano. I 200 metri del fregio istoriato continuo si arrotolano intorno al fusto per 23 volte, come se fosse un rotolo di papiro o di stoffa, e recano circa 100-150 scene (a seconda di come si intervallano) animate da circa 2500 figure. L'altezza del fregio cresce con l'altezza, da 0,89 a 1,25 metri, in maniera da correggere la deformazione prospettica verso l'alto. La narrazione è organizzata rigorosamente, con intenti cronistici. Seguendo la tradizione della pittura trionfale vengono rappresentate non solo le scene "salienti" delle battaglie, ma esse sono intervallate dalle scene di marcia e trasferimenti di truppe (12 episodi) e da quelle di costruzione degli accampamenti e delle infrastrutture (ben 17 scene, rappresentate con estrema minuzia nei dettagli). Le scene sono ambientate in contesti ben caratterizzati, con rocce, alberi e costruzioni: per questo sembrano riferirsi ad episodi specifici ben presenti nella mente dell'artefice, piuttosto che a generiche rappresentazioni idealizzate. La figura di Traiano è raffigurata 59/60 volte e la sua presenza è spesso sottolineata dal convergere della scena e dello sguardo degli altri personaggi su di lui; è alla testa delle colonne in marcia, rappresentato di profilo e con il mantello gonfiato dal vento; sorveglia la costruzione degli accampamenti; sacrifica agli dei; parla ai soldati; li guida negli scontri; riceve la sottomissione dei barbari; assiste alle esecuzioni. Completava il rilievo un'abbondantissima policromia, spesso più espressiva che naturalistica, probabilmente con nomi di luoghi e personaggi, oltre a varie armi in miniatura in bronzo messe qua e là in mano ai personaggi (spade e lance non sono infatti quasi mai scolpite), e ora del tutto perdute. Il Museo della Civiltà Romana vanta una collezione di calchi in gesso dell’intero rilievo della Colonna Traiana (foto 14-39).

GALLERIA FOTOGRAFICa